この記事は、

「自分の知識・経験・ノウハウを出版したい」

「でも本の出版ってどうやってやるの?」

そんな人向けの内容です。

本の出版方法は大きく分けて4種類。それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説していくので、本を出すことに興味がある方は、ぜひ読んでみてくださいね。

そしてベストセラー作家かつ出版社経営者の立場で、出版業界の全体像から、コンテンツの整理の仕方、編集者にアプローチする際に気を付けることなどもお伝えしていきます。

木暮太一の出版セミナー

「あなたの本を出版できますよ」

と言われても、

「いやいや無理でしょ!」

と思ってしまう方がほとんどではないでしょうか?

実は正しい“本を出版する方法”をおさえていれば、 1ヶ月後に出版が決まることだって可能なんです。

ベストセラー作家であり出版社経営をしている木暮太一が、

編集者に「うちで出版したい!」と思わせる出版企画書の作り方を伝授します。

セミナーを受講した500名以上が実際に出版を実現し、そのうちの80%以上が出版初心者でした。

気になる方は、まずはセミナーで学べる内容をご覧になってみてくださいね!

今なら、

体験会の受講料24時間以内の決済で、

\ベストセラー編集者が好む「マル秘 出版企画書フォーマット」プレゼント!/

本の出版方法4種類とそれぞれのメリット・デメリット

出版社が費用負担し本を出版できる「商業出版」※著者の費用負担はゼロ!

商業出版とは、デザイン費用、印刷代など、出版に関する費用を出版社が負担をして、紙の本を出す出版方法です。

■「商業出版」のメリット

商業出版のメリットとしては、以下の4点があげられます。

- 著者の費用負担がない

- 書店に本が並び、ベストセラーを目指せる

- 本業のビジネスで活躍できる

- 著者になれる

■「商業出版」のデメリット

デメリットとしては、ハードルの高さになります。

出版社は出版に関する費用負担する分、「この本は売れるのか?」と出版企画を厳しくチェックします。

- 出版企画書を書く

- 編集者に認めてもらう

- 出版社の出版会議を通る

このいった段階を踏んで、ようやく本を執筆していくことになるので、それだけ初心者が商業出版を実現するハードルは高いとも言えます。

商業出版のハードルについては、以下の記事でも解説しています。

ただし、出版社から「出版しませんか?」とオファーが来たとしても、それは「自費出版」に当たる場合がよくあります。

詳しくは以下の記事をチェックしてください。

参考:それって自費出版かも! 自費出版の見分け方を解説します。

Amazon等で無料で出版・販売できる「電子出版」

電子出版とは、コンテンツがあれば、誰でも無料でデジタル媒体で出版できる方法です。「自分のコンテンツを本にしたいな」と考えた際に、電子出版を考える方も多いと思います。

■「電子出版」のメリット

電子出版のメリットとしては、「無料」と「簡単さ」です。

Amazon Kindle ダイレクト・パブリッシングに登録すれば、誰でも簡単にAmazonから電子書籍を販売できます。さらに、2021年10月には、Amazonが電子書籍を紙の書籍でも販売できるサービスも開始しました。

自分のコンテンツがオンラインで公開されるので、認知効果も多少あるでしょう。

商業出版を目指している方でこう考えるケースがよくあります。

「まずは電子書籍で実績つくり!」

「電子書籍が商業出版になる!」

「出版社では認められないので、電子書籍で出版しよう!」

しかし、これはこれから紙の本も出したいという人にとっては、リスクが大きいです。

■「電子出版」のデメリット

電子出版のデメリットとしてあげられることは以下の3つです。

- 著名人などでない限り、電子書籍は売れにくい

- 電子書籍で出したコンテンツが、そのまま紙の本になることは少ない

- 「自前の電子書籍」は、業界では出版とみなされない

詳しくは、下の記事でも解説しているので、「電子出版」を考えている方は一度チェックすることをオススメします。

自由度が高いが、費用負担が必要な「自費出版」

自費出版とは、著者がお金を負担して出版することです。印刷代やデザイン費、その他のコストを負担し、さらには出版社の利益まで補填して出版するケースもあります。

「自己出版」や「個人出版」という表現もありますが、費用を自己負担するという意味ですべて一緒です。

広い意味では、次に解説する「共同出版」も、出版に関する費用を一部自己負担するので、「自費出版」と言ったりします。

■「自費出版」のメリット

自費出版のメリットは、「自由度」にあります。

本のコンセプトや内容やデザインもすべて自由なので、著者のこだわりをすべて反映させることができます。

■「自費出版」のデメリット

自費出版のデメリットは「費用負担」になります。

自費出版にかかる費用は、300万円程度が相場です。

また、有名な出版社に依頼すると、その倍の600万円〜1000万円くらいかかるケースもあります。

出版社と著者が費用を折半する「共同出版」

共同出版は、出版社と著者が費用を折半して本を出版する方法です。

協力出版という場合もあります。

■「共同出版」のメリット

共同出版のメリットは、「出版実績」「認知度向上」という点です。

著者が費用を負担するという点を除けば、出版企画書を作り、出版社の会議で承認が得て、書店に書籍が並ぶという、商業出版と同じような過程で本を出版することができます。

なので、本の出版を活用すれば、自分のビジネスを飛躍させることも可能です。

■「共同出版」のデメリット

共同出版のデメリットとしては、「費用負担」にあります。

出版社は最初から費用負担の話をしてくる場合はほぼないです。出版作業を進めていくと、費用負担を持ちかける場合も多くあります。

なので、出版にかかわるお金の話は、最初に著者自身から確認するようにしましょう。

悪質な費用負担例としては、

「お金をくれれば、あなたの本を100%出版します」とセールスしてくる場合です。

これ、実質「自費出版」です。

商業出版は、出版社の会議で出版を決めます。つまり決定権のある第3者が出版を判断するので、出版企画もできていない段階で「100%出版します」はありえないです。

重要なポイントなので、以下の記事もチェックしてくださいね。

参考:それって自費出版かも! 自費出版の見分け方を解説します。

本を出版するまでのスケジュール

ざっくりと出版までの流れは、以下のようになります。

- 出版企画書を書く

- 編集者にアプローチする

- 編集会議を通過させる

- 執筆をする

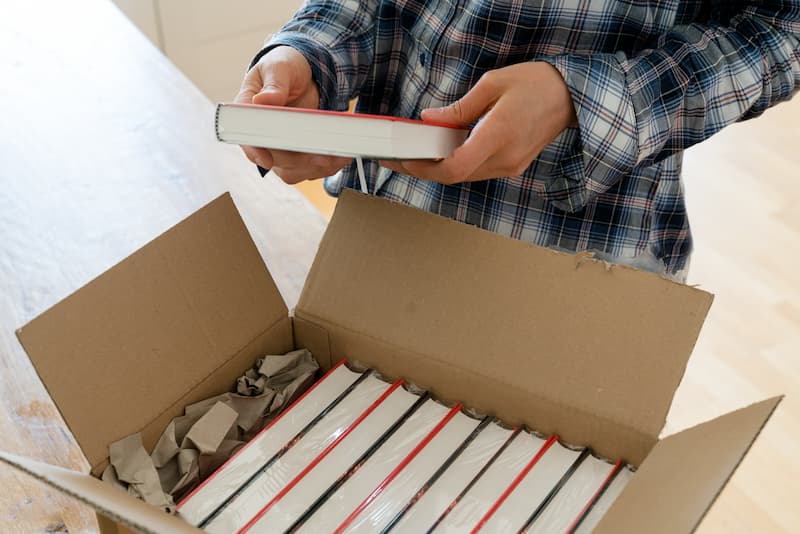

- 編集、印刷、流通

1と2と4は、著者のスピード次第で変わりますよね。

3の編集会議ですが、これは著者は参加できないので、出版社次第になります。早いとすぐ会議に通ることになりますし、遅ければ1年先になることも。

そして5に関しては、物理的に1ヶ月はかかります。

トータルすると、企画し始めてから書店に並ぶまで、早くても半年~8か月はかかるということになります。

流れや期間についてより詳しくは、以下の記事をご覧ください。

本を作るのにかかる費用

商業出版の場合は、前述した通り著者には原則費用はかかりません。

その代わり、「この本は売れるかどうか」を出版社側が厳しく吟味します。

自費出版の場合は300万円程度が相場だと前述しましたが、本のサイズやページ数、印刷部数などによって前後したり、依頼する出版社によっても金額が異なります。

また、電子出版なら無料でできるサービスもありますが、紙で必要な部数を印刷する「オンデマンド出版」の場合は、1冊ごとに数百円~数千円の費用がかかります。

参考:出版の原価構造と書籍の定価の決まり方について、出版社経営者が解説!

本の出版に興味がある人が知っておきたいFAQ

Q1.出版企画書の書き方とフォーマットは?

本を出すためには、「出版企画書」を書いて、出版社に見せ、OKをもらわなければいけません。

出版企画書には、著者が持っているコンテンツ(読者に対して何を伝えられるか、自分ならではの知識・経験・ノウハウなど)を明記します。

また、著者の実績があれば実績と、資格・肩書き・これまでの活動・受賞歴などもあれば入れましょう。

そして、ターゲット読者像を具体的に入れます。

特に確認してほしい重要な点は、市場性・差別化ポイントです。

既存の類書との差別化。なぜ今この本が必要なのか。世の中の動きや流行、ニーズに対する切り口などを明確にしましょう。

「企画書」と聞くと、パワーポイントで作成したプレゼン資料をイメージする方も多いかもしれませんが、出版業界ではパワポはNGです。

一般的にはWordを使います。

詳しい書式やフォーマットについては、以下の記事で解説しています。

出版企画書を書くタイミングで、必ずご確認くださいね。

今なら、体験会の受講料24時間以内の決済で、

ベストセラー編集者が好む「マル秘 出版企画書フォーマット」プレゼント中

Q2.商業出版の場合、出版社へはどうやってアプローチする?

出版社は本を出す会社です。

ですが、どんな本でも出すわけではありません。

出版社によって「扱っている専門ジャンル」があります。

たとえば、ビジネス書を専門に扱っている出版社に、美容やダイエットの企画を見せてもOKもらえるはずがありません。

自分の企画に合った出版社にアプローチしなければいけません。

「自分のテーマを専門的に扱っている中規模の出版社」を探すようにしましょう。

出版社の目星が立ったら、公式サイトに出版企画募集のフォームやメールの窓口がある場合はそこから送ったり、出版プロデューサーを通したりする方法でアプローチをかけます。

Q3.出版社の編集者ってどんな人?

編集者は、一般のサラリーマンと違い、かなり特殊な職業です。

スーツを着ることは少なく、多くの編集者が夜型です。

自分が興味を持っている分野の本を作ろうとし、トップダウンで「こういう本を作りなさい」と指示されることはレアケースです。

さらに、編集者は超忙しい。

たくさんの仕事を抱えているケースが多いので、これから本を出そうとしている著者ひとりのために、真摯に向き合うというのは難しい場合があります。

そのため、編集者の仕事を増やしてしまうような企画書は良く思われないので、企画書の作り方・書き方についてはしっかりとおさらいしておく必要があります。

Q4.本の売り方やプロモーション方法は?

本は出版すれば自然に売れていくわけではありません。「売る努力」が必要です。

そして、自分の本は著者が自ら売っていかなければいけません。「ゼロ」を「1」にするのは著者の役割なんです。

よく「出版社は何もしてくれない」と嘆いている著者がいますが、それは単なる勘違い。

出版社の役割は、「売れてきた本をさらに売れるようにすること」です。

まずその本が売れなければいけません。

では、著者はどんな努力をすればいいのでしょうか?

「面白い」「役立つ」と思ってもらえる本を出すというのはもちろんなのですが、「応援者を増やすこと」これが非常に重要です。

まわりの力を借り、応援してくれる仲間を増やせる人の本は売れていきます。

あとは、メディア露出を目指すことも重要です。

詳細は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

Q5.出版するために、やってはいけないことは?

本を出版したい著者が「やってはいけないこと」があります。

たとえば、

「手あたり次第、出版社に企画書を送りつける」

「出版が決まる前に、原稿を書いてしまう」

など。

出版が失敗しないように、スケジュールや順序、出版の方法を予習して進めるようにしましょう。

参考:出版に対する誤解トップ3

Q6.出版社の選び方は?

出版は「出せればいい」ではなく、「どこから出すか」がとても重要です。

出版社を選ぶときのポイントにしてほしいのは、以下の3つ。

・自分が出したい本のテーマと相性の良い出版社かどうか

・編集者との良い関係が築けそうか

・実績・流通力・プロモーション力があるか

まずは、自分が出したい本のテーマと同じジャンルの本を出しているかチェックしましょう。似た書籍を出している出版社ほど、企画が通りやすい傾向があると言えます。

そして、編集者と信頼関係を築けるかも重要なポイント。Webサイトなどで編集部の雰囲気を確認できる場合は、先に見ておきましょう。編集者コラムがある場合もあります。

最後に、その出版社は実績や流通力、プロモーション力があるかも確認してください。「どのくらい書店に本を並べてくれるか」は、本を売っていく上でとても重要です。

実はあなたも出版できるかも?出版実現度チェックリスト20

「今のあなたが出版できるか?」がわかる、20のチェックリストを確認していきましょう。

ぜひ何個チェックがついたか、チェックの数を数えてみてくださいね。

10個以上チェックがついていれば書店に本が並ぶ商業出版実現度が高いです!

チェックがつかない項目についても安心してください。

あなたができていない、または気づいていないだけで、実は、出版実現できる素材(経験・実績など)を持っている場合が多くあります。

ポイントを押さえて出版企画書にまとめることで、編集者が「この企画で本を出したい」と思ってもらえるようにすることは、十分にあり得ます。

本の出版をしたいと考えている方は、ぜひチェックリストを試してみてくださいね。

チェックリストの後半に、チェック項目の意図もまとめていますので、出版を実現するための目標設定に役立ててください。

■ 本のテーマ・企画

No.1: あなたの書きたい本は、ビジネス書や実用書など、読者に「ノウハウ」を伝える書籍ですか?

ビジネス書や実用書などのジャンルでは、読者が「それを読むことで得られるメリット」が明確であることが求められます。

いいえの場合、小説、詩集、写真集、絵本、作品集、マンガなどのエンタメジャンルの方が多いと思いますが、商業出版とは全く違う基準になり、無名から出版を実現するのはほぼ無理だと考えてください。

No.2: あなたの経験をもとに、本にしたい(または、本にできそうな)テーマがある

オリジナルの体験や現場で得た知見は、本づくりにおいて非常に価値があります。

漠然としたアイデアでも、読者に伝えるべき視点を明確にすれば、説得力のある企画につながります。

No.3: 書きたいテーマについて、興味を持つきっかけとなったエピソードを話せる

本のテーマに対する“想い”や“きっかけ”が明確であることは、読者の共感を呼び、編集者にとっても企画の魅力を判断する材料になります。

あなた自身の体験や葛藤を、リアルに語れるかどうかは、著者としての強みになります。

No.4: 書きたいテーマについて、困っている人を助けた経験がある

実際に誰かを助けた経験は、あなたのノウハウが“他人にも役立つ”ことの証明になります。たとえば、職場の同僚、友人、クライアントなど、あなたの知識やアドバイスで相手が前に進めたとしたら、それは再現可能性の高いノウハウかもしれません。

No.5: あなたの本で「伝えたい内容」ではなく、「助けたい人」をイメージできる

「自分が書きたいこと」だけをまとめた出版企画では、商業出版は決まりません。

大切なことは、「自分が書きたいこと」ではなく、「誰を助けることができるか」です。

「こんな人を助けたい」「過去の自分のように困っている人に届けたい」といった明確な“読者像”を持つことで、企画の精度も高まります。

■ テーマに関する経験・知識

No.6: 書きたいテーマについて、5年以上のキャリア、またはそのテーマで悩んできた経験がある

一定の期間をかけて積み上げた知識や実践経験は、本のコンテンツになります。

「専門的でなければいけない」ということではなく、長く関わってきた分だけ、深い気づきや独自の視点が生まれるということです。

また、読者が同じように悩んでいるとき、「自分も長年苦しんだけど、こうして抜け出した」という体験談は大きな価値があります。

No.7: 書きたいテーマについて考えるのが好き

書きたいテーマについて考えるのが好きであれば、独自の試行錯誤をたくさんしているはずです。

その試行錯誤が、ライバルよりも魅力的な本にするための素材となります。

No.8: 書きたいテーマについて、実績を数字で示せる

出版企画書のプロフィールに、「具体的な実績」があると、編集者は「あなたはこのテーマで本を書く資格がある」と判断してもらえます。

たとえば「年間〇人の相談に乗ってきた」「売上が〇倍になった」など、編集者、そして読者が成果をイメージしやすくなる情報は有効です。

ただし、大きな数字でなくても、改善率や成功事例があるだけでも十分な材料になります。

No.9: あなたのノウハウで困っている人を助けた経験があり、その方法を説明できる

自分が試してうまくいっただけでなく、それを他人に伝えて、相手も成果を出せたことがあるなら、それは「教える力」があるということです。その方法を言語化し、他の人にもわかるように伝えることができれば、本として十分な価値があります。

No.10: あなたのノウハウは、他の人も使える(再現性がある)

再現性がある=「誰が使ってもある程度同じような成果が得られる」というのは、ノウハウ本における重要な要素です。読者が「これなら自分にもできそう」と思えることが、本の実用性を高めます。

■ 本を書くことに対する姿勢

No.11: まだやったことがないことでも、「本を出すために必要ならやってみよう」と思える

必要なアクションや初めてのチャレンジにも前向きに取り組める姿勢があると、プロジェクトがスムーズに進みます。「苦手だけどやってみる」「まずは話を聞いてみる」そんな柔軟さが、出版の実現を後押しするでしょう。

No.12: 出版を実現するためには、「出版業界のやり方」をゼロから学ぶ姿勢がある

出版業界には独特のルールや進め方があります。業界の文化やフローに対してオープンであればあるほど、企画が形になりやすくなります。

No.13: 商業出版実現のためのプロセスにおいて、週に最低1時間程度の作業時間を確保できる

執筆や企画作成には時間が必要ですが、毎日何時間も必要というわけではありません。

原稿執筆に関しては、ライターに書いてもらう方法もありますが、それでも定期的にライターにヒアリングしてもらう時間の確保は必要です。忙しくて週に1時間も時間がとれないという方は、まずご自身の時間を確保する準備を進めましょう。

■ 出版実現を後押しする想いや経験

No.14: 「自分の本をいつか出版したい」と思っている

この「思い」こそが、出版活動を始める最大の原動力です。具体的なアイデアがまだなくても、「自分の経験や知識を形にしたい」「伝えたいことがある」という気持ちがあるなら、出版に向けてのスタートラインに立っています。

また、出版業界全体において出版部数が減少しているゆえに、商業出版のハードルは年々上がっています。

“いつか”と思っている間に「もう出版できなくなっていた」とならないためにも、いま行動することを強くお勧めします!

No.15: 本を出すには、スケジュール通りに動くことが必要だと理解していて、自分でも実行できる

出版には、企画の提出日、原稿締切、校正スケジュールなど多くの期限があります。自分のペースだけでなく、関係者との連携やスケジュールの重要性を理解し、実行できるかが問われます。

No.16: 自分なりに工夫して乗り越えた、課題・コンプレックス・苦手がある

読者にとって一番響くのは、失敗や困難をどう乗り越えたかという“ストーリー”です。 あなたの体験の中にある工夫や気づきは、それ自体が強いコンテンツになります。

No.17: 仕事・趣味で人からよく質問されることがある

よく質問される内容=他人が「知りたい」「価値がある」と思っているということですし、あなたの知識も信頼されている証拠。その答え方や伝え方を整理することで、実用性の高い書籍に仕上がる可能性が広がります。

No.18: ひとりで責任をもってテーマに向き合う行動を、日常的に行っている(行っていた)

一人で何かに取り組んできた経験は、その分野に対する理解と解像度の深さを示します。また、その継続力や主体性は、著者としての信頼にもつながるでしょう。日々の実践や研究の蓄積は、読者にリアルな情報を届ける源になります。

No.19: 自分の経験やノウハウを、言葉にして他者にわかりやすく説明する意思がある

良い本とは、読者にとって「読みやすく」「理解しやすい」ものです。専門的な内容でも、噛み砕いて伝える意識があれば、読者にとって価値ある一冊になります。「どうしたらわかりやすく伝わるか」と考えながら言語化することが大切です。

No.20: 本にしたいノウハウと同じ内容で電子書籍や自費出版をしていない

既に出版されている内容と全く同じ内容で商業出版を実現することはまずありえません。

商業出版を目指すなら、新たな出版企画をまとめる必要があります。未発表の内容か、明確なバージョンアップが求められます。 ▲ チェックリストに戻る

まとめ

出版業界は、残念ながら右肩下がりでどんどん売上が落ちています。

それとともに、街中の書店さんが、どんどん減っています。

書店が減ってしまうと、出版社は本を並べることができません。

そして、どんどん初版(初回の印刷部数)が減っていってます。

かつて、ぼくが出版社の経営を始めたころ、1万部スタートが当たり前でした。

でも今は初版4000部が普通です。

場合によっては、2000部や1500部からスタートということもあります。

書店がさらに減ってしまえば、この初版がもっともっと減っていきます。

となれば、出版社はもっと少部数で商売をしなきゃいけなくなりますが、人件費や家賃は固定でかかってしまいますね。

ではどうするか? 著者に制作費を負担してもらう「自費出版」がメインになっていくのです。

実績がない著者には、自費出版を提案するのが「当たり前」になっていきます。そして現に、もうすでにその傾向は始まっています。

出版に向けて行動しない理由はありません。

「いつか本を出してみたい」ではなく、「今年こそ本を出版しよう!」と決めてください。

本を出すためには、出版企画書を書かなければいけません。まずはそこからです。

そして、出版企画書が書けたら、出版社にアプローチを始めます。

この手順について詳しく知りたい方は、ぼくが開催している「編集者が飛びつく企画書のヒミツ」セミナーにいらしてください。

きっと世界がガラッと変わりますよ^^

▲今なら、体験会の受講料24時間以内の決済で、

ベストセラー編集者が好む「マル秘 出版企画書フォーマット」プレゼント